September / Oktober 2019

Technische Universität München

Beyond alpine image

Landschaftsästhetische Konzeption zwischen Image und Identität im postindustriellen Alpenraum am Beispiel des Feuerfestwerkes in Leoben

Technische Universität München

Master

16.04.2019

Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur und industrielle Landschaft / Prof. Dr. Udo Weilacher

Landschaftsarchitektur

VectorWorks, Adobe, SketchUp

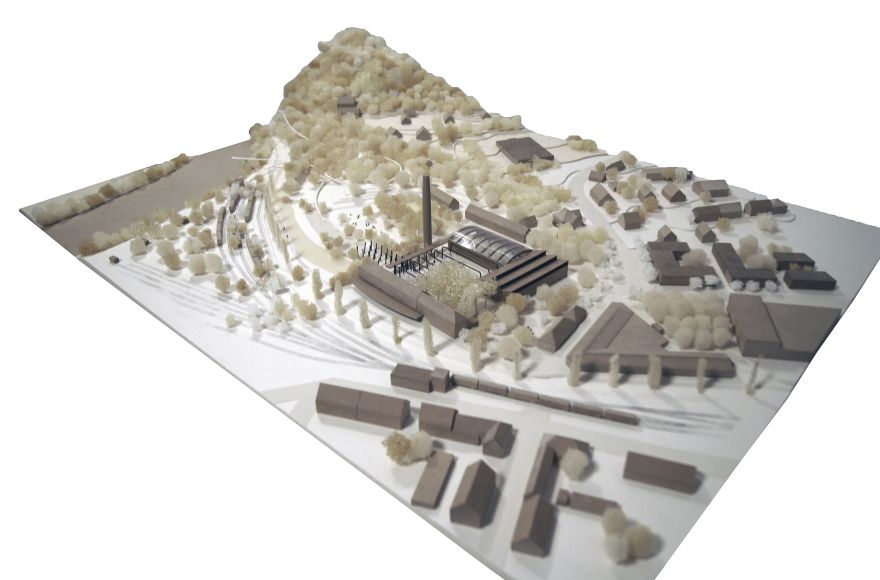

Hauptziel der Thesis ist es, mit einer landschaftsarchitektonischen Strategie zum postindustriellen Landschaftswandel in den Alpen beizutragen. Dazu befasst sich die Arbeit mit der ehemaligen Fabrik der Steirischen Magnesit-Industrie AG in Leoben in der Steiermark. Einst unabdingbarer Bestandteil der alpinen Erz- und Eisenerzeugung zu Zeiten der Industrialisierung, spielt sie heute in der Kultur- und Forschungsstadt Leoben raumsoziologisch keine Rolle mehr. Doch Leoben hat wie viele andere alpine Städte auch mit dem Wandel der Postindustrialisierung schwer zu kämpfen. Seit den 1980er Jahren vollzog sich eine ernste Wirtschaftskrise für den alpinen Rohstoffhandel, viele Industrien verwahrlosten aufgrund der neuen Anforderungen im Wirtschaftssektor und die Bevölkerung wanderte ab. Einst Schlüsselstellen ökonomischen Handelns, hinterlassen sie heute problematische Lücken in einer Landschaft, die durch ihre speziellen naturräumlichen Bedingungen wertvollen Raum verliert. Die Them atik alpiner Industriebrachen ist nicht nur in Österreich relevant, sondern ist in allen alpinen Staaten vorhanden. Ein Umdenken in den alpinen Städten ist daher dringend notwendig.

Die Innen- und Außenräume der „alten Industrien“ bieten deshalb aus landschaftsarchitektonischer Sicht neues Potential für eine nachhaltige Nutzung in einem sich wandelnden Großraum. Der Entwurf zeigt, wie alpine Gemeinden wie Leoben ihre Industriebrachen als Chance für eine neue Kulturlandschaft betrachten können. Die Arbeit versucht über den Tellerrand des ortsspezifischen Entwerfens hinauszuschauen und revitalisiert die unbeachtete Industriebrache nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf regionaler Ebene. Durch eine phasenweise Designentwicklung wird der Ort schrittweise zum Stadtteilzentrum ausgebaut. Mit dem Einfügen nachbarschaftlicher Freiraumangebote und das Ergänzen späterer, regionaler (touristischer) Anziehungspunkte setzt der Entwurf Bezugspunkte auf verschiedenen Maßstabsebenen. Eine behutsame Freiraumverknüpfung mittels intensiver und extensiver Nutzungsformen lässt ein freiraumplanerisches Spannungsfeld entstehen. Traditionelle wie auch innovative

Strukturen betonen die alpinen Besonderheiten und setzen den Ort wieder in Wert. Neben der typisch steirischen Streuobstwiese lässt sich auch die transformierte Industriehalle in Form eines Wintergartens und einer Viktualienhalle wiederfinden.

Parallel wurden erstmals in einer Masterarbeit wissenschaftliche Bewertungskategorien definiert, wie alpine Industriebrachen nach ihrer raumsoziologischen Bedeutungskraft typisiert werden können. Eine Kategorisierung alpiner Industriestandorte hätte das Potential, Standorte mit besonders hoher Bedeutungsstärke zu filtern und bestehende alpine Ressourcen zum regionalen Vorbild aufsteigen zu lassen. Wenn das Augenmerk zukünftig auf den alpinen Industriebrachen liegen würde, wäre ein erster großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen alpinen Entwicklung und entgegen des Klimawandels getan.